《轻世界》是对欧洲城市近郊的平民住宅居、HLM (集中式廉价租房) 等整个城市边缘生态圈的一次呈现。从六十年代开始, 法国同样兴起了以民族融合,社会阶层融合为目标的种种乌托邦计划。当时有大批建筑师在政府的支持下修建了数量庞大的集体性住宅,而在今天开来,这一共同体梦想已经彻底地宣告失败。今天在法国的郊区,新移民,种族对于政府来说更像一个个问题的泥沼。民众的一腔热情也早已在看似不可调和的冲突面前消耗殆尽。而这些在特殊时期建造的建筑却幸存了下来,成为了贯穿在平民生活中或宏观或微观的生命政治形态,它为我们带来的总是一次又一次的慰藉与无可奈何。

《新界杂志》是一个针对城市化问题和居住问题的持续出版计划,每一期涉及一个专题(目前已有六期)。第一期是关于郊区海报和标语的文字图像收集,第二期是由建筑外形所产生的抽象图形,第三期则以一比十的比例尺的纸上面积搬运了一间十八平米的廉租房,第四期杂志变成了一个材料,拥有者根据内页的说明可以把杂志折成一栋建筑。第五期杂志是一幅隐喻集权的字母表。第六期则记录了一段去郊区朋友家晚餐的谈话片段。(杂志持续更新中) -Zine 听起来会让人觉得,一定是很酷的东西。独立音乐、独立电影、独立出版、独立作者。实际上在国内独立发行任何东西,都是非法出版。真的 Zine 其实就是非法出版物。想不受管控,完全按自己的意志去说一些基本没什么人听的事情。集中式廉价租房,几个朋友之间的闲言碎语,胡编乱造的故事等。

之前把 Kindle 借人体验,对方表示除了「非常像纸书」外,也没有什么感想。从书本身来看,书的内容、字体、排版、装帧,书的结构和材料,都可以拿来做文章,比如 artist’s book gallery [艺术家手制书] 。结构可以折叠立体,字体排版可以为所欲为书,结构和材料更无限制,只要能拼成书的样子即可。国内有像朱赢椿、皇甫珊珊设计的《虫子书》 (豆瓣) 等。作为创作 / 传播媒介,书是最方便——却未必是最高效的手段。在物料触感依然重要的今天,撑开一本书时,心中或多或少会有一份敬意。之前说是实体书店式微,后来逛购物商场,依然能找到一间装修明亮的书店。入口摆放着颇有品味的畅销书,辅以咖啡厅和文房具,收益似乎不是问题。怎么样才算是一本书呢?只有一页算是书么?怎样的书算装置[这个问题不重要]。自出版 / 地下杂志 / 独立杂志 [Zines] 一直处于边缘状态,也许在外形上不及正规出版社光鲜,内容没有专题书籍丰满,但却是个人研究创作最称手的媒介。不一定非要像劳森伯格这样把书当砖使。

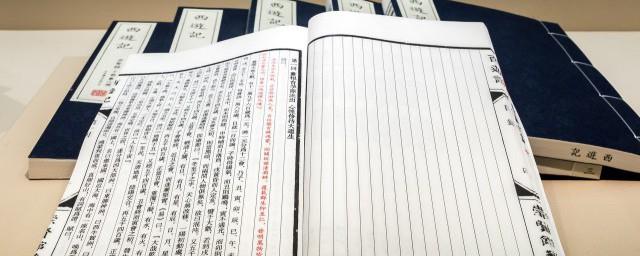

瑞士人 Hans Ingold 发明了 Compact Shelving [密集书架],利用地面轨道推移,的确节省了空间。不过找书时,那种漫步其中,偶遇佳作的机会就减少了很多。一眼望去, 仓箱可期的感觉也淡了不少。可见人们对书籍的感情不止于获取知识的工具。很多人对古籍善本的爱好,一部分来自于它朴素却富有内涵的外表,不过也仅止于外表所营造的气氛。这种气氛所带来的愉悦感与漫步在宜家、品牌店、购物商城、沃尔玛、博物馆、公园、景区的感觉是一样的。实际上每个人真正阅读的书,累积不会超过一个书架。但这种气氛依然是必要的。