挑三拣四,朝三暮四,丢三落四,推三阻四……你注意到了吗?这些含“三”和“四”的成语多为贬义。

细翻成语词典,发现成语里不光三和四有这个问题,三和其他任何数字只要一碰头,基本上贬义居多。如“三长两短”,“三心二意”,“三天打鱼,两天晒网”,难道问题出在“三”上?

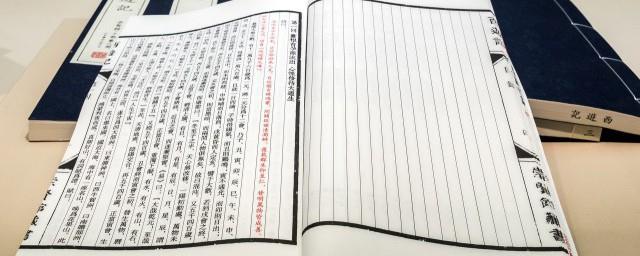

让我们来考证“三长两短”的来历。“三长两短”之所以指灾祸,事故,是因为其出处与棺材有关。据《礼记》中记载,古时有棺木上不用钉子,而是用皮条把棺材底与盖捆合在一起。横的方向捆三道,纵的方向捆两道。横的方向木板长,纵的方向木板短,所以才有“三长两短”的说法。

如何解释这些语言现象?再让我们从常识中去求证。在中国传统文化中,“三”是很特殊的数字,它往往表示数字的极限,即已经到头了。《道德经》中讲:“一生二,二生三,三生万物。”讲到三就不往下说了,后面就是无穷大。《曹刿论战》中也说:“一鼓作气,再而衰,三而竭。”我们说“再三”强调。不说“再四”强调。中国人喜欢用“三”说事,好像提到了“三”就提到了一切数字,加之中国人的习惯,喜欢成双成对,喜欢整五整十,而“三”是一个奇数,不齐整,不规矩,不稳定,因此传统上人们习惯拿“三”来指一些不好的事。久而久之,有“三”的成语就变得贬义越来越多,褒义越来越少了。

翻开成语词典,很多蕴含“三”的成语,大多为贬意,例如挑三拣四,三心二意,三天打鱼,三心二意等等,基本上贬义居多,这到底是什么原因呢?难道在中国“三”是不吉祥的数字嘛?

先让我们从考证“三长两短”入手吧,“三长两短”之所以指灾祸、事故,是因为其出处与棺材有关。根据《礼记》中记载,古时在棺木上不用钉子,而是用皮条把棺材底和盖捆合在一起,横的方向捆三道,纵的方向捆两道,横的方向木板长,纵的方向木板短,所以才有“三长两短”的说法。

再让我们从现实中去求证。在中国传统文化中,“三”是很特殊的数字,它往往表示数字的极限,就是已经到头了,《道德经》中讲:“一生二,二生三,三生万物”。讲到三就不往下说了,后面就是无穷大。《曹秽论战》中说:“一鼓作气,再而衰,三而竭。”好像提到了“三”就提到了一切数字,加之中国人的习惯,喜欢成双成对,喜欢整五整十,而“三”是一个奇数,不齐整、不规矩、不稳定、因此传统上人们习惯拿“三”来指一些不好的事情。久而久之,有“三”的成语就变得贬义越来越多,褒义越来越少了。

首先,“三”只是个数量词,代表次数,并没有什么别的意思。但用在成语里就衍生出其他的意思了。

比如“事不过三”,意思是一件事情不能超过三次。这也表示一个人的底线,第一次他可以不计较你过线,因为你可能是无心的,第二次给你警告,但第三次在犯的话就无法饶恕了。

所以说“三”只是代表次数多,好的事情做一百次也无妨,但坏的事情就要有个限制,三次是最低的底线。

在比如“一鼓作气,再而衰,三而竭”,讲的是士兵打仗,第一次击鼓可以鼓舞士气,第二次击鼓士兵的士气就减了一大半,第三次击鼓士兵的士气就没有了。也是说的一件事做的次数多了,人们的热情就减少了很多。

而“朝三暮四”,这个讲的是宋国有个样猕猴的老人,他能听懂猕猴的心意,但因为家里经济危机,所以想要减少猕猴的饭量。就由原来的朝三暮四改为现在的朝四暮三。后来这个词常用来形容人反复无常。

从我个人的感觉来说,应该是自古以来,中国都是信奉“好事成双”的,这样说来,“三”相对来说,就成了一个很不好的词了。

中国向来都是一个讲究团圆的国家,不管是在古代也好,还是在现代,都是讲究一个圆满,一般来说,圆满都是双双对对的,圆满都是成双成对的,所以,作为第一个双数之后的那第一单数“三”,就很无辜的躺着中枪了,成为了一个贬义单数的代表人物。

如果好事遇到三,那么就成了一个不好的事,就好像现在的小三,为什么要叫小三,就是这个意思咯!所以古人因为这个原因,一直对“三”字有极大的偏见。

所以在成语出现的时候,“三”字就理所当然的成为了一些贬义成语的常见用词了。比如“不三不四”和“三心二意”等等,都是对“三”字极大的贬义。