《兵临城下》并没有给我过多的紧张与心悸,它只是是好莱坞烟花中的一朵,在短暂的绚烂后就会变成历史的灰烬,如果没有瓦西里这个真实存在的历史人物作为支撑,她更不会走的更远,我看这部电影的日子选的不好,《兵临城下》所给我的思考像冰冷的洪流与我内心中对建国六十周年的狂热情怀交汇在一起!这是《兵临城下》里面政治委员临死前的一段独白 “我一直都很蠢,瓦西里人性改不了,世界上不会出现新人类 我们努力去创造平等社会,希望大家不用妒忌别人可是 人总是有令人妒忌的东西 在这个世界上 即使是在苏联的社会里也会有贫与富......”他把这个世界看的很透很透不久前我跟我的当代文学老师聊过这个问题,我们都很明白所谓的人的本质,世界的本质到底是什么,所有的一切都是丑陋的。我想那些自杀的哲学家 诗人们就是无法接受这个事实才没有善终的。

他们有过人的天赋,却没有一般人“得过且过”的现代生存技巧。“蝼蚁尚且偷生”.今天祖国六十周岁了,在我的心里是真挚的祖国这个概念的祝福,对“中国”这个词语的热爱。如果去究其本质,所有的政党都必须强权,强权就意味着会有不公平,也许我们在妥协中所追求的是一种所谓的美满吧! 所有的一切都矛盾的编织成一个巨大的问号,是不是让人有点失去信仰的冲动。而在宇宙看来,地球上一个高级生活得自我矛盾思考是多么的愚昧啊!洗一个热水澡,好好地睡觉,为了这份矛盾的思考也要坚强的生存下去。

开始知道《兵临城下》,是在一个推荐狙击手类型电影的榜单上,所以我是带着看狙击对决的心情去看这部电影,当然,影片最终还是满足我最初的期待,城市占领战中的狙击对决确实很精彩。一个从小有狙击经验的军人,在机缘巧合之下,成为了苏共宣传的英雄人物,因此也变成敌对方最著名狙击手的猎杀目标。在多次的狙击战中,虽然没有扣人心弦的紧迫感,这与我想像中的有出入,很显然,影片并没有着力去制造战争中的刺激,更多的是反思战争,追寻人性,批判政治。 记得中学的时候学政治,大概有这么一句话:中国现阶段还处于社会主义的初级阶段,最终目标是实现共产主义。《兵临城下》就是对所谓共产主义,所谓人人平等最尖锐的批判。就如同电影的台词一样,因为人们总有一些让人嫉妒的东西,不仅仅是金钱、地位,还有爱情、友情,

甚至一个微笑,都会成为别人嫉妒的理由。。当然,共产主义所表达的理想,有时候也有好处,它会扮演救世主的角色,传达着一种希望,就好像那孩子死了之后,政治委员骗他母亲说他投敌了一样,作为母亲,更愿意听到儿子投敌而不是死亡。 有些人,为了胜利,可以不管别人的安危,甚至可以牺牲别人的生命。在这部电影中,政治委员为了达到某个目的,都会不择手段,这个在电影中代表着苏共的人物,成为了影片宣泄主题的目标。但最结尾,却意外的舍身取义,依剧情,可以说是因爱的逝去而心灰意冷,但转折的实在难以令人信服,这让我觉得有点烂尾的感觉。

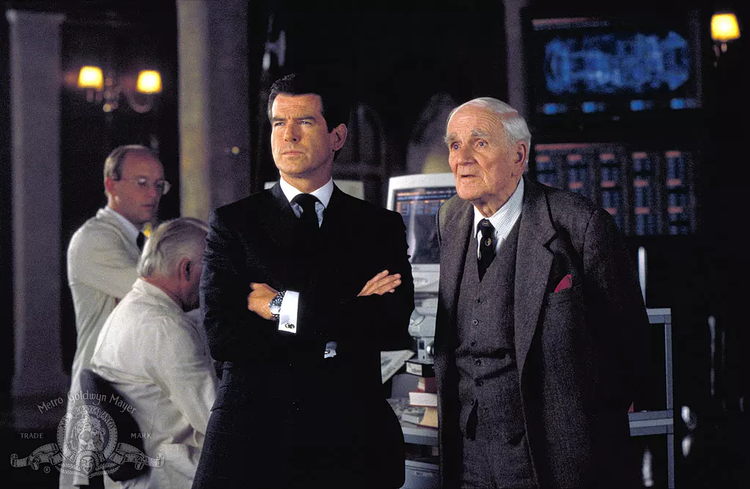

《兵临城下》讲的是二战转折点---斯大林格勒战役的大历史背景下,一苏联狙击手瓦西里的故事。虽说是反映二战的历史题材,但除了开头一些残酷、混乱的战争场面,全片没有丝毫沉重的历史感,倒是净糟蹋苏联领导人赫鲁晓夫了,饰演赫鲁晓夫的鲍勃·霍斯金斯也非常卖力,形神兼具,很符合赫鲁晓夫历史上的小丑形象。看来冷战后美国对苏联仍然没有什么好印象,对中国也是充满复杂情绪,所以许多电影中的中国人常常显得古怪而愚蠢。 本片在历史主题的处理上模棱两可,对阶级、战争的探讨也一笔带过,对人物的刻画更是点到即止,

因此内容松散,编排也很好莱坞,更是强加一条无疾而终的三角爱情副线。但贯穿全片的苏德顶尖狙击手的对狙却惊心动魄,戏剧张力十足,而功力非凡的镜头调度,也凭添紧张刺激,使得电影尽管内容松散,剧情却有如箭在弦上,加大了观影的娱乐程度,这在战争题材的电影中着实不多见,商业巨片如《珍珠港》,也还不是老老实实地在爱情上透着点沉重。 此外还要感谢约瑟夫范恩斯和艾德哈里斯的表演,使得定位通俗的影片一下上升了个档次,至少看起来文艺了,裘德劳就算了,男主在他毫无生气与个性的表演下,就像片中的瓦西里一样,沦为虚幻的平面英雄。