本人小时候在粑粑的时候就看Saveur、Gourmet、Bon Appétit 等杂志,还有Zagat Survey和《米其林指南》,虽然吃过的星级餐厅不多,但多多少少(偏少)有点了解。前段时间我同事需要做一份ppt做演讲介绍我们的产品,里面提到一些跟高品质餐厅和米其林相关的概念,当时一起做了些研究和调查,现在来分享一下。:家里洗手间图:家里洗手间来自:让妈妈拍的怎么算是“星级水准”先定义一下怎样才能获得“米其林星级的水准”,这样才能更准确地猜测国内(大陆)哪些餐厅属于这个水准。有一个常见的误解,包括在国外,就是星星是综合评价,包括餐厅的环境,但其实星星只评价食物,而环境是单独由那副“叉叉勺子”(couvert)标志来评价的。 @vagus 在这里(米其林餐厅评价标准是什么? - 美食)已经有正确并详细的解释。前米其林总经理Jean-Luc Naret在接受Esquire杂志采访时也澄清了:“It is clearly written that we judge the décor and service,too, but for the stars, it is only what’s on the plate”(“[我们]白纸黑字地指出装潢和服务也会受到评价,但对于星星来说,只针对盘子里的食物”)。在《香港/澳门2013米芝莲指南》里面也有同样说明:“给予一、二或三粒米芝莲星时,我们考虑到以下因素:材料的质素和相容性、烹调技巧和特色、气味浓度和组合…不论餐厅的风格如何,供应那个国家的菜式,都可获星级。餐厅陈设、服务及舒适程度亦不会影响评级”。因此,纽约的Peter Luger扒房,哪怕餐厅装潢和服务频繁成为《纽约杂志》New York、Zagat Survey和Yelp用户的笑柄,但凭借此其出色的牛扒,仍然长年处于星级状态,在吃方面满足米其林一星定义的“同类别中出众”的标准,的确它也可以算是最能代表纽约的扒房之一了。京都的かね井蕎麦,这家建在普通平房里、大家都坐/跪地上吃、人均约¥60、只卖荞麦面的餐厅也是米其林一星的店。

要是你从本地人角度来判断,那你认为好的餐厅肯定会跟米其林偏向的(或者我认为米其林会偏向的)餐厅有出入。这就是为什么在正文中我介绍了米其林密探的培训过程和评价角度。况且,在外国若干其他权威评级体系/媒体都有自己的做法,出发点有跟米其林不一样的,比如《Restaurant》杂志的年度“全球50家餐厅 The World’s 50 Best Restaurant”榜单,号召力堪比小红书,我主页里有另外的相关文章介绍2015年被选出的餐厅和两边不同的着重点。我也已经在下面正文中,通过LA/LV的例子说明米其林的评价是很多人不认可的,我在最后一段就专门讲了《指南》的参考价值何在。米其林“法国特色”或者“传统欧陆菜色彩”偏好必然会跟某些读者的味蕾体验差距很大。且不说中法两个文化有多么不一样了,纽约从2005年开始就有《指南》,但一些看法仍然跟local视角不吻合,比如Sushi Nakazawa,荣获Zagat Survey的2015最佳纽约餐厅称号,也是最新获得《纽约时报》最高四星评级的餐厅(同样拿到四星的可是Per Se、Eleven Madison Park、Jean Georges等大牌),但该店连一颗米其林星星都没有。:Sushi Nakazawa:Sushi Nakazawa来自:官网除了媒体,很多业内人士不削什么星星不星星,比如东京かどわきKadowaki的老板兼总厨門脇俊哉,虽然米其林硬是要塞两颗星星,但他就明确指出让老外来评价什么日料算好吃什么算难吃本身就是扯蛋。拿到星星的地方就一定好吃么?这要看你个人了。

中餐的话,在米国吃过的米其林带星星的中餐...怎么讲好呢...味道都“能忍”。但如果纯按口味平行比较,我国各大吃货省市应该遍地都是星儿才对。非常不友善地吐槽就是:比那些给中餐厅评星的米其林星探更笨的人,应该就是那些人在中国,且要吃的就是中餐,居然还拿米其林说事儿的人了。(注:非吐槽题主,因为题主并没有限定是中餐)事实上,米其林这种 纯法餐-至-欧洲大陆餐-至-新美餐-至-西方标准的日本/东南亚餐的路数,且是标榜“口味决定一切”,本土化的认可度大致仅停留在“新美餐”的阶段上,而在日本/东南亚的本土认可度,也就那么回事儿吧。而中餐的话...多问问当地的商务人士,目测要靠谱得多。

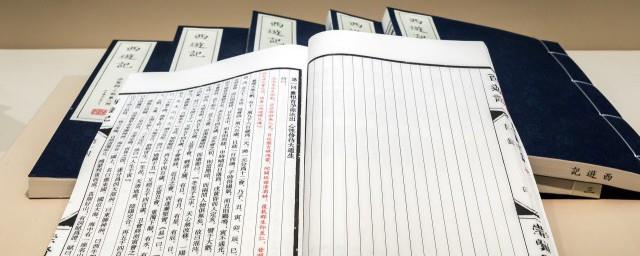

我实在不理解,米其林很厉害吗?没事天天挂在嘴边干嘛?它米其林能代表什么?一坨狗屎,还真把自己当回事了!我国饮食文化,也有几千年历史了,一群蛮夷有什么资格来评价我们!

米其林很重要吗?