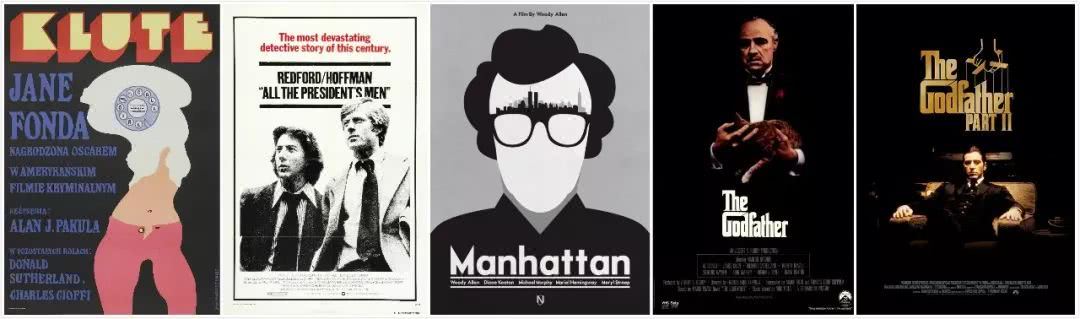

科波拉的《教父》和伍迪·艾伦的《曼哈顿》有什么共通处?

除了均是70年代氛围极佳的影史经典外,另一个共同点在于它们背后站着同一位摄影师:

戈登·威利斯

尽管戈登·威利斯已于2014年过世,更是在1997年后便不再担任摄影师一职。但他本人及其创作所展现出的才华,仍被行业内津津乐道。

前不久,美国电影摄影师协会(A.S.C)成立100周年的庆祝活动,由其协会成员票选出20世纪最伟大的100部摄影里程碑影片。

戈登·威利斯凭借五部作品上榜,成为作品被提及最多的摄影师之一。

(戈登·威利斯入选榜单的五部作品)

曾为戈登·威利斯扛过四年摄影机的迈克尔·查普曼(《愤怒的公牛》摄影)言,“美国电影摄影分为两个阶段,威利斯前与威利斯后。”

可就是这样一号影响好莱坞电影摄影美学的人物,常年被学院忽视,个人终其一生未拿到奥斯卡最佳摄影奖。

如同美国分东西海岸一样,久居东海岸的戈登·威利斯也从未有主动迎合西海岸好莱坞的打算。

面对制片厂的不满与跳脚,威利斯常一笑置之。因为影片上了大银幕后,通常票房大卖,总能证明他是对的。

破坏规则的东岸人

60年代末,新好莱坞时代到来。

新好莱坞怎么个新法?

除了受欧洲新电影的影响实景拍摄、解放摄影机外,一批从东岸纽约电影学院毕业的学生投身好莱坞,给老牌制片厂带来不小冲击。

同样来自东岸的戈登·威利斯担任主摄影时,已不是个小年轻。

朝鲜战争期间,他为美国空军服务,加入电影部门用四年时间学习制作。随后他经由朋友介绍进入纽约的东海岸联盟,从助理摄影做起直到13年后成为主摄影。无数的广告和纪录片从业经历,确立了戈登最中心的创作原则:做减法。

戈登是一个极简主义者。

他惯用最简单的方式思索画面。这种思索方式或许也叫抓重点,抓住画面叙事和氛围的重心后,其他均让位于此。1969年,带着这个思路,戈登成为了一名电影摄影师。

然后,他的影像变为冲击波,冲刷着电影法则。

1971年拍《教父》时,戈登用大量的阴影处理人物面部,90%的画面里观众是看不到马龙·白兰度眼睛的。派拉蒙几乎要崩溃。

早年的经典好莱坞时期,制片厂觉得观众是来看明星的,明星的脸是卖钱的保证,用亮光点亮,用柔光强调是基本配置。

可就是这样一部黑乎乎的片子首轮上映票房高达8150万美元,是其拍摄和宣传投入的14倍。

威利斯好的艺术直觉,令伍迪·艾伦也称赞不已。

拍《安妮·霍尔》时,他教伍迪·艾伦演员在镜头外的超好效果。人物进出画面,声音一直停留在画面内,反而营造出一种浪漫的氛围。威利斯其实是把伍迪·艾伦许多相当做作的想法,用镜头做了适宜的表达。

威利斯是注重整体性的摄影师,他用镜头作画。这边多几点星光,那里少几个灰度,他所做的事情和文艺复兴时期的画家没什么两样。

深邃的阴影与优雅的黑白

戈登·威利斯决定了1970年代电影的样貌,也决定了观众的观看方式。这话听来夸张,其实不然。

他的许多拍摄方式被后辈摄影师视为范例,常被沿用。

拍《教父》系列时,威利斯基于对马龙·白兰度饰演的教父维托·柯里昂本身阴鸷、复杂的性格以及妆容的考量,使用了顶光造成其面部眼窝深陷的效果,凸显了人物谜一般的精神气质。

(父亲维托的葬礼上,阴影渐浮迈克尔的脸)

如此对一个人物的必然选择被推广至整个影片的人物摄影思路当中。但凡细致看过影片便会发觉,维托的儿子迈克尔从开始亮度较高的一张量,到常陷入半面阴影乃至最后成为新教父后整个人处于阴影的思路,外化了角色心路的转变历程。影片中的其他角色同样如此。

这种阴影氛围的形成是基于威利斯使用了低影调、大光比的摄影手段。这是一个非常难以把控的技术活。因为影调的黑不是单纯的黑而已,还要黑的有层次。一个画面里包罗了明暗层次、虚实对比以及色彩的色相明暗关系等。

如果不深谙其中门道,选用低照度摄影和曝光不足的胶片拍摄,是死路一条。

威利斯将曝光不足上升为艺术,也被同行冠上了“阴影王子”的称号。

但威利斯本人不这么认为。

他是对“视觉相对性”感兴趣,从暗到明的过程。他不会只给你看阴影里压迫人心的勾当,同时他会让你感受柯里昂家族办婚礼的明媚光亮。

(《教父2》里Magic Hour)

《教父2》里,讲述维托年轻故事时为了做出怀旧质感,威利斯选择在太阳低垂发出金色光芒的黄昏前拍摄,为画面带来一种温暖的琥珀色。

此后,这个“Magic Hour”泛滥成灾。但凡故事发生在二战前,相似的影调无所不在。但威利斯本人是不相信有什么方程、公式可以套用的。

没有一个片子是因为视觉角度做到了就能赢了的。美术指导、服装、镜头结构、灯光配合、滤镜都必须正确,才会有一个镜头的正确。

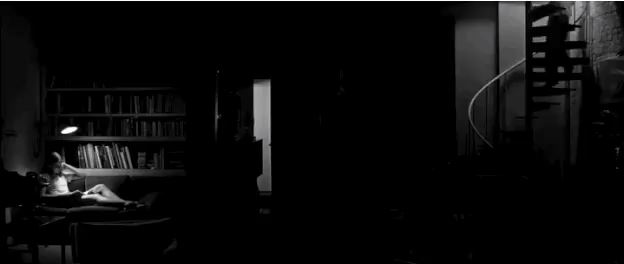

所以,当他在《曼哈顿》用黑白拍出纽约的繁华与孤单,美丽与优雅时,你就会明白是没有一个词能简单概括威利斯的摄影风格的。

一个简单的全景式构图和人物开灯的动作便延展了纵向空间的深度,甚至暗示了男主人与小女友截然不同的性格。

(《曼哈顿》)

一场天文馆戏里,简约的黑白,干净的布景将两个人之间的暧昧情愫传达出来,特别地浪漫。

看不到反而比看到了更让观众心潮澎湃。罗杰·艾伯特盛赞这种浪漫似“他们在群星间、月亮上漫步”。

(《曼哈顿》)

而下图则是电影史上最浪漫的镜头之一。威利斯和伍迪·艾伦全剧组在曼哈顿桥等到早上五点钟,等到路灯渐熄,天光将至的时刻,拍出了黑白影像中被忽视的优雅。

(《曼哈顿》)

结语

戈登·威利斯说,他的工作不是重塑现实,而是呈现现实。

从1971年至1977年,戈登·威利斯作为摄影师参与的7部影片累计提名了39项奥斯卡奖,其中19座拿下奖杯。但他自己却没有提名一尊摄影类的奥斯卡奖。直到《西力传》、《教父3》才提名,不过依旧落空。2009年的一尊终身成就奖颁给戈登·威利斯算是迟来的认可。

这一生,戈登·威利斯共拍摄了长片34部,与科波拉、伍迪·艾伦、艾伦·J·帕库拉有着长期的合作。

摄影简约,细节细腻并有着油画般的质感,以及他超强的艺术直觉,继延续了古典美学又对其做出了超越。

-END-